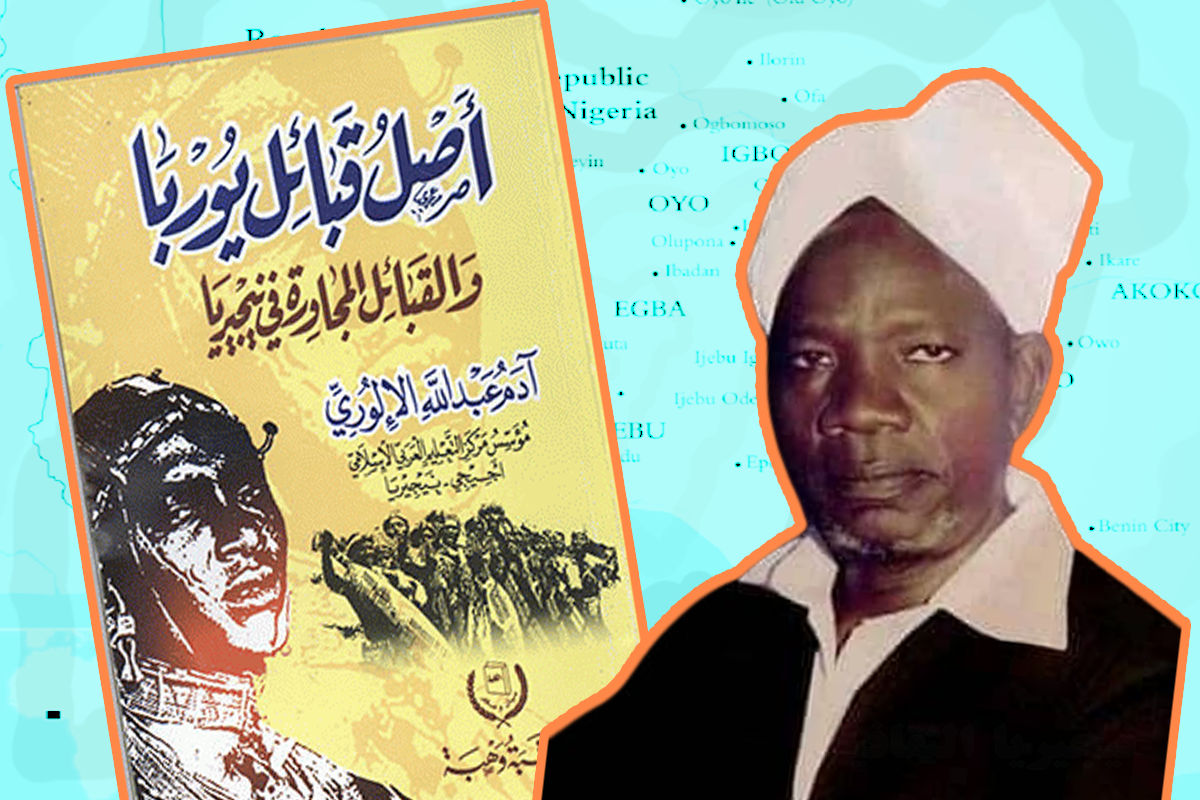

(أصل قبائل يوربا والقبائل المجاورة لها في نيجيريا) هو العنوان الذي أطلقه العلامة الأفريقي الشيخ آدم عبد الله الإلوري على كتابه الذي نشرته مطابع الزهراء للإعلام العربي في القاهرة (ط/2). وليس في الطبعة التي بحوزة المُراجِع (كاتب هذه السطور) سنة الإصدار، ولكن مكتوب عليها أن الطبعة الأولى صدرت عام1991م، والكتاب يشمل 175 صفحة من الحجم الكبير، ومجال اهتمامه يتمحور حول التاريخ، ويحمل الرقم الدولي:1-2241-00-977، ورقم الإيداع 8224/1991.

عن المؤلف

هو آدم بن عبد الباقي بن حبيب الله بن عبد الله الإلوري نسبة إلى مدينة إلورن، ولد عام 1917م في بيت علم ودين، وكان والده الشيخ عبد الباقي إماما لجامع القرية مما جعله يحظى بمكانة خاصة اجتماعيا ودينيا، وقد عني بتعليم ابنه الذي صار فيما بعد علامة عصره، ثم بعد ذلك تلقى العلم على أيدي مجموعة من المشايخ أمثال الشيخ “صالح بن محمد الأول”، والشيخ عمر أحمد الإمام أبجي، والشيخ آدم نمعجي الكنوي وغيرهم، ويعد الشيخ في طليعة أعلام الدعوة الإسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقد أسس “مركز التعليم العربي الإسلامي” في أبيكوتا (Abeokuta) عام 1952م ثم نقله إلى مدينة أغيغي (Agege) عام 1955م، وللشيخ بالإضافة إلى ذلك حركات دعوية داخل البلاد وخارجها، كما أن له العديد من المؤلفات القيمة في شتى مجالات العلم والفكر، وقد استأثر الله بروحه سنة 1992 في لندن، وانهد بوفاته ركن شامخ من أركان العلم والدعوة الإسلامية في أفريقيا.

هدف الكتاب وأسباب تأليفه

لعل أول ما يتجسد في ذهن القارئ وهو يصادف عنوان هذا الكتاب للمرة الأولى أنه كتاب يسرد تاريخ قبائل يوربا (Yoruba) ويحاول الكشف عن الأصول التي انحدرت منها هذه القبائل؛ لمعرفة علاقتهم بالشعوب الأخرى، ولكن ما إن يضع القارئ يده على الكتاب متصفحا حتى يجد أن الكتاب ليس مجرد سرد وحكاية، وإنما هو موازنة بين آراء الباحثين في جانب مع ترجيح لأكثرها توافقا مع الكتب السماوية والعقل السليم، ونقد لبعض الآراء بعد تمحيص واستقصاء في جانب آخر، ويضاف إلى ذلك أن الكتاب يستلهم الكتب السماوية خاصة القرآن الكريم الذي يعد المصدر التشريعي الأول في الإسلام، والسنة النبوية التي تعد عضدا وسندا للقرآن.

والسبب من تأليف الكتاب كما يقول المؤلف: “ولما أردت تعليم تلاميذي تاريخ بلادهم فتشت في بطون الكتب واضطررت إلى إخراج هذا البحث أول مرة عام 1960م”. والسبب -كما يبدو هنا- تعليمي في المقام الأول مما يثبت في جانب اهتمام المؤلف بثقافة أمته، وفي جانب آخر حضوره الواعي بوصفه مثقفا يفهم أنه يتحتم على طلابه دراسة تاريخ بلادهم ومعرفة تراث آبائهم، إيمانا منه بأن الإنسان الواعي اليقظ هو الذي يصل حاضره بماضيه.

ويمكن القول بأن الهدف من تأليف الكتاب يكمن في ما ذكره المؤلف باسم الدافع وراء إخراج هذا البحث فهو:

- الأول: “نريد أن نعرف من هو الإنسان الأول وأين مكانه”.

- والثاني: “نريد أن نعرف لماذا كنا في هذه البلاد سودا وغيرنا في البلاد الأخرى بيضا”.

- والثالث: ” هل نحن أصل الناس؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف تفرع الناس منا أم هل نحن فرع؟ وإذا كان الجواب نعم فمن أين أصلنا؟”

- والرابع: ” ما هو عمادنا وسندنا فيما نقول؟ هل كان هذا السند من الكتب السماوية؟”

- والخامس: “ما هي علاقة القبائل اليورباوية مع غيرهما{ يقصد مع غيرها} من الأمم الراقية الذين كتب الناس عن تاريهم { يقصد تاريخهم} منذ آلاف السنين ونحن لم يكتب أحد تاريخنا إلا منذ أربعمائة سنة فقط”.

وتكمن أهمية الكتاب –استنتاجا من محتواه- في معرفة أنساب قبائل اليوربا وتاريخها، لأن المؤلف ذكر بأن الذي شجعه بأن يتكلف هذا البحث هو “ما جاء من تعاليم نبي الإسلام من قوله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم”. وبناء على أن الكتاب أُلِّف لغرض تعليمي يمكن القول بأن الشريحة المستهدفة به في المقام الأول هم طلاب المراحل المتوسطة أو مرحلة ما قبل الجامعة، غير أن الكتاب يتجاوز هذه الشريحة فيصلح مادة يمكن للباحث المثقف أو المؤرخ الاعتماد عليها في مشاريعه العلمية سواء في الرسائل والأطاريح العلمية.

محتوى الكتاب

تضمن كتاب (أصل قبائل يوربا والقبائل المجاورة لها في نيجيريا) على إهداء قدمه المؤلف للمتكلمين بلغة يوربا في نيجيريا وما حولها، وكذلك للعقول الكبيرة في جزيرة العرب والبلدان العربية ممن لا يحتقرون كل أمة ذات لغة يتكلم بها عدة ملايين من البشر، وكذلك الذين لا يقللون من شأن لغات الآخرين في جميع أنحاء المعمورة، ثم تلا الإهداء ما أسماه المؤلف بـــــ ” تصدير الكتاب” وفيه بين الدافع وراء تأليف الكتاب، كما أثنى وشكر الذين أثروا الكتاب سواء عن طريق ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو عن طريق مراجعة الكتاب وكتابة تقريظ له.

وقد قسم الكتاب إلى فصول، والكتاب بشكل عام يتضمن سبعة فصول، وكانت طريقة المؤلف فيه أن يصدِّر كل فصل إما باقتباس من القرآن أو كلام الأسلاف شعرا كان أو نثرا، فهو على سبيل المثال صدر الفصل الأول بمدخل من أبيات الإمام الشافعي:

الناس من جهة التمثيل أكفاء ### أبوهم آدم والأم حواء

وإن يكن لهم في أصلهم شرف ### يفاخرون به فالطين والماء

وقد عنون الفصل الأول بـــ ” أصل الإنسان الأول والمذهب الأسطوري” وأشار فيه إلى أنه يتوجب على الباحث في تاريخ أي أمة من الأمم البحث عن أصل الإنسان جملة، وكيف انتشر الناس على أنحاء المعمورة، وما مناط التلاقي بين الناس وأوجه التشابه بينهم؟ موضحا أن الباحث لن يتمكن من الوصول إلى غايته إلا من خلال الإجابة على هذه التساؤلات، ثم أشار إلى أن للبحث عن أصل الإنسان ثلاثة منابع يمكن أن يستعين بها الباحث، وهي:

- الأول هو الأسطوري شفويا كان أو كتابيا.

- والثاني: المنبع الديني السماوي.

- والثالث: المنبع التطوري والتاريخ الطبيعي.

وقد تحدث حديثا مفصلا عن كل من هذه المنابع الثلاثة على حدة، مع بيان الفترة التي بدأ كل منها وطبيعة كل منبع، وأشار عند الحديث عن المنبع الأسطوري إلى أن العصر الأسطوري يبدأ من عصر ما قبل التاريخ إلى ظهور العصر التاريخي، وهو عبارة عن الانتقال من مرحلة الآباء والأجداد إلى مرحلة الأبناء والأحفاد الكتابيين، كما تطرق إلى القول بأن الذين تناولوا كتابة تاريخهم بالتصحيح قبل التسجيل على قسمين: “قسم اعتمدوا على الكتب السماوية في تصحيح تاريخهم الأصلي أو الفرعي فاهتدوا” و “قسم اعتمدوا على البحث العلمي في التاريخ الطبيعي فعميت عليهم الأنباء حيث انتهى بهم البحث العام إلى غاية صعب عليهم فيها ربط العام بالخاص الذي يعنيهم”. وقد ذكر العديد من الأمم التي تزعم أنها أول الخلائق وأصل الإنسان، وبين كيف صحح بعضها هذا المعتقد عبر الكتب السماوية، ثم تحدث عن “أسطورة اليورباويين في نيجيريا”.

وهناك فصل الحديث عن محاولات لتصحيح أسطورة اليورباويين، فتحدث عن “المحاولة الأولى لتصحيحها على ضوء القرآن” وبيّن فيه زعم اليورباويين أن أهل مدينة “إليفي” (Ilé-Ifẹ̀) أول الخلائق، وأن منهم توزع الناس إلى أنحاء المعمورة، وفي صدد بيان هذا الحديث حكى أسطورة اليورباويين التي تقول بأن الله رب السماء اسمه “أودوماري” (Odumare) وأنه هو الذي أرسل ابنه “أودودوا” (Oduduwa) إلى الأرض ليخلفه فيها، فهبط هو وزوجته “أولوكن” (Olokun) في المكان المسمى بـ” إليفي”. وقد بين الشيخ المؤلف أن المقصود بـ”أودوماري” في لغة اليوربا هو العظيم الذي ليس فوقه شيء أعظم منه، ووضح أن المقصود بـ” أودودوا” هو الخالق الذي خلق الكون كله والإنسان والحيوان، وأن كلمة “أولوكن” تعني صاحب البحر المحيط، وأفاد بأن هذا ما سجله سمويل جونسن الذي يعد أول من كتب تاريخ يوربا بالإنجليزية عام1878م.

ويحكي المؤلف القصة بطريقة أخرى في كتاب آخر له “قالوا: إن جدهم الأعلى اسمه “أودودوا” بمعنى العظيم الخالق للوجود ابن “أودوماري” أي ابن الخالق المبدع للكون، وزوجة “أودودوا” اسمها “ماري مي” تحريف “مريم” وقد اطلع “أودودوا” على الكون فوجده بحرا محيطا بالأرض، فجاء بقبضة تراب من السماء ورمى بهذه القبضة على البحر فتجمد” (الإلوري،2013،ص36). وقد ذهب المؤلف إلى أن الذين يؤمنون بهذه الأسطورة هم البسطاء وأنصاف العلم، بينما العقلاء يسعون إلى تصحيحها في ضوء ما تلقوه من المسلمين إذ تجلى لهم من خلال معرفة هؤلاء أن الدنيا لا تنتهي في حدود بلاد يوربا، وأن العالم أكثر من أن يحصر في نطاقهم الجغرافي فحسب، فعرفوا من خلال الإسلام أن هناك أمما مثل أرض بابل التي تملك فيها نمروذ بن كنعان، ومكة المكرمة التي ظهر فيها الإسلام، وحضارات الدول في مصر واليونان والرومان والعرب والفرس، فكانت محاولة الانخراط في هذا المشهد الحضاري فرضت عليهم تغيير معتقدهم السابق فبدؤوا يقولون بأن جد اليورباويين قدم من الشرق إلى مدينة إليفي، وأنه من أسرة نمروذ، وأنه في طريقه إلى هذه المدينة مر بمكة المكرمة أو مصر العليا.

ثم انتقل مؤلفنا الإلوري إلى ” المحاولة الثانية على ضوء التوراة” وبيّن فيه تراجع ” سموئيل (صَمُوئِيل) جونسن” (Rev. Samuel Johnson) الذي كان أسقفا كبيرا للكنيسة الأنجليكانية عن الأسطورة السابقة، ومحاولته تصحيح هذه الأسطورة عن طريق ربط أصل يوربا بالديانة النصرانية، كما أوضح أنه لم يتعمق في هذا الافتراض، ولم يذهب بعيدا حتى رجع وترك الأمر لمن بعده، ثم جاء باحث آخر اسمه “جي أي أدي-ماكِنْوا” (J. A. Ademakinwa) فكتب كراسة في أوائل الستينيات سماها “مدينة إليفي مهد اليورباويين”, ثم بين كيف تمادى هذا الرجل إلى أن قال بأنها ليست مهد اليورباويين فحسب ولكنها مهد الإنسان الأول، وقد أشار إلى أن هذا الرجل نصراني، وأن ثقافته كلها إنجليزية بالإضافة أن مستواه الثقافي أقل من مستوى “صَمُوئِيل جونسن”، وقد تنبى المؤلف هذا الرأي من خلال قراءته لكتابيهما. ثم تحدث عن “قصة النبي آدم ونوح مع قصة أودودوا” ويتحدث فيه عن افتراض أدي ميكينوا أن هناك أناسا آخرين يعيشون فوق البسيطة في زمن آدم عليه السلام، ويشرح المؤلف أن كون الرجل يؤمن بوجود آدم لا يعني إيمانه بالكتاب المقدس، داعما قوله بالنصوص التي تدل على عدم إيمانه بالكتاب المقدس، فمن ثم أردف بالقول إن الوحي والعقل والكشف العلمي يثبت أن أصل الإنسان واحد لا متعدد، وإنما يغير لونه المناخ والإقليم، ووضح أن انتشار الناس من الهجرات التي اشتركت فيها جميع المخلوقات الكائنة على وجه الأرض، وبين إغارة الرجل على قصة نوح عليه السلام وسفينته في سبيل إثبات واقعية أسطورتهم، ثم توصل بعد ذلك إلى نتيجة تتلخص في أن خلق الإنسان الذي هو أرقى جميع المخلوقات لا يمكن أن ينبني على الأساطير والخرافات والافتراضات والتخمينات، بل ينبني على النقل الصحيح الذي يقبله العقل السليم.

وقد وسم شيخنا المؤلف الفصل الثاني بـ”في المذهب الديني لأصل الإنسان”؛ فبدأ بالحديث عن “بيان التوراة لأصل الإنسان” مشيرا إلى أنها أقدم الكتب السماوية التي ذكرت بدء الكون وخلق آدم، مقارنا بين ما يوجد في التوراة وبين رأي الطبيعيين مع بيان أوجه التشابه والاختلاف، كما تحدث عن “بيان التوراة لمهد الإنسان الأول” وبين فيه أن مهد الإنسان الأول كما هو مصرح في التوراة هو جنة في “عدن”، وأن عدن هذا قد يكون المحيط الهادي والهندي أو غيره، ثم انثنى إلى الحديث عن ” هل كان أهل مدينة إليفي نصارى أو وثنيين” وقد طرح سؤالا آخر مفاده ” هل بقي أهالي مدينة إليفي حتى اليوم وثنيين يؤمنون بالخرافات والأساطير أم هم نصارى يؤمنون بصدق التوراة أم لا يؤمنون بها؟” فأجاب بأن الظاهر أن أكثرهم اليوم مسيحيون ولكنهم ما زالوا يجمعون بين معتقدات أجدادهم المنبنية على الأساطير الكاذبة، وبين صحة اعتقادهم بأخبار التوراة لبدء الكون وقصة آدم ونوح وموطنهما كما نصت التوراة مع محاولتهم حمل نصوص التوراة ما لا تحتمل من أجل خدمة أهدافهم الخاصة. ثم انتقل إلى الحديث عن “بيان القرآن في أصل الكون وأصل الإنسان” واستعرض فيه الآيات التي تدل على خلق الكون وخلق الإنسان جملة، والآيات التي تدل على خلق الذكور أولا والإناث ثانيا، كما فرق بين تعيين أسماء أول المخلوقات في الكتب السماوية وعدم تعيينها في مذهب التطوريين.

ثم انتقل إلى الحديث عن” المهد الأول للإنسان” وأشار إلى أن الله عندما أخبر بخلقه لآدم لم يصرح بالمكان الذي خلقه فيه، هل في الأرض أم في السماء، ولكن سياق الآيات الواردة في خلقه يدل على أنه مخلوق في الأرض لا في السماء كما توهم أكثر العلماء، وبين أن الآية )ٱهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعٗاۖ( قد جعلت بعض العلماء يتوهمون أن الهبوط لا بد أن يكون من السماء مع أن الهبوط قد يكون من مكان مرتفع إلى مكان منخفض فلا يلزم أن يكون الهبوط من السماء، مستدلا على ذلك بمجموعة من الآيات القرآنية، ثم ذكر أن “مكة المكرمة أقرب مكان لمهد الإنسان الأول” وبين أن القرآن لم يصرح بالمهد الأول مثل ما فعلت التوراة، ولكنه أشار إلى أن مكة المكرمة أم القرى واستدل بهذه الآية )لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ( وغيرها على أن مكة المكرمة هي المهد الأول للإنسان، كما تحدث عن البناءات التي مرت عليها الكعبة، وذكر المميزات التي جعلت مكة مؤهلة لأن تكون المهد الأول للإنسان، ومنها:

- موقعها الجغرافي الوسط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

- وتجرد الطائف بهذا البيت من كل ملبوس غير إزار ورداء ونعلين مما يشير إلى ما بدأ به الإنسان الأول.

- وإشارة طواف الناس حول هذه النقطة أن الكون كله لا يسير في جهة واحدة، ودلالته على أن كل شيء يسير كما يريده الله سبحانه.

- وصرف الله قلوب عباده إلى زيارة بيته الحرام.

وبعد ذلك انثنى بالحديث عن “أهل الأديان وأهل التاريخ القدماء” وبين فيه اتفاق الكتب السماوية على أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام، وأن المهد الأول بآسيا وإن اختلفت الكتب السماوية في اسم المكان، وقارن بين تصور الكتب السماوية وتصور الأسطوريين، وتصور الطبيعيين الذين يقولون بتعدد أصل الإنسان، والمهد الأول للإنسان، وانتهى إلى أن هناك اتفاقا بين الأديان الثلاثة وعلماء التاريخ أن أصل الإنسان كان في آسيا ومنها تفرقت أجناسه إلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا قبل انفصال القارات عن بعضها. ثم انتقل إلى الفصل الثالث الذي أطلق عليه “في مزاعم المذهب التطوري والتاريخ الطبيعي في أصل الإنسان ومهده الأول” فتحدث فيه عن ” المذهب التطوري في أصل الإنسان” وبين أن المذهبين السائدين في أصل الإنسان هما المذهب الأسطوري والمذهب الديني ثم ظهر مؤخرا مذهب جديد يفترض أن الإنسان أصله قرد أو أخوه قرد تولدا من أب واحد مجهول مستدلين على ذلك بالتشابه بين الإنسان والقرد في شتى النواحي، وعلى طليعة القائلين بذلك “لامارك” (Lamarck) ثم بعده “داروين” (Darwin) وعلى يده انتشر المذهب، ثم تحدث عن أن “تقدير أعمار المكتشفات ظني لا قطعي” وتحدث عن أن ” تقسيمات السلائل البشرية بحسب البقايا المكتشفة” ثم تطرق إلى “أمثلة من طرق تقدير أعمار البقايا البشرية” وتحدث عن “الجمع بين رأي التطور ونص القرآن” وبين فيه رأي العقاد واعتقاده أنه ليس في القرآن ما ينفي تطور الإنسان من شكل إلى شكل أو من صورة إلى صورة مستدلا بقوله تعالى: )وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا (وتحدث عن ” الأستاذ النجار وآم قبل آدمنا) وبين فيه ما ذهب إليه الأستاذ عبد الوهاب النجار في القول بأن هناك آدم قبل نبي الله آدم المعروف بأبي البشر مستدلا بقوله تعالى تعالى: (أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ) دليلا على رؤية الملائكة لمن تقدموا على آدم، وصرح أن الذين يذهبون هذا المذهب يعززون توجههم بما يراه علماء الجيولوجيا من بقايا عظام بشرية تخالف عظام الآدميين الموجودين الآن، يرجع وجودها إلى زمان قديم جدا.

وقد توصل المؤلف إلى أن جميع الطرق المنسوبة إلى القواعد العلمية في تقدير أعمار خلق الإنسان ظنية مما أدى إلى تنوعها واختلاف نتائجها. ونعت الفصل الرابع بــــ”في الكلام على موطن الزنوج وأصلهم وعلاقتهم بسائر الأجناس” فبدأ بطرح سؤال عن ” من هم الزنوج وما منزلتهم بين الأجناس” وذكر فيه المسميات التي يطلقها العرب والأوروبيون على أصحاب البشرة السوداء عند العرب مثل: (الزنج أو النوبة أو الحبشة أو السودان) هذا عند العرب، وعند الأوروبيين مثل: (نيغرو Negro أو القزم أو الأسود), كما بين أن “هيرودت” (Herodotus) أول من أخبر عن أفريقيا حيث كتب عن شمال أفريقيا وصحراء ليبيا، ثم كتب عنهم “هارون القرطاجني” وأشار إلى الصورة النمطية في جميع أنحاء العالم التي تجعل “الزنوج” أحط الأمم في العالم أو تعتبرهم “الحيوان المتوسط” بين القرد والإنسان، ثم انطلق إلى الحديث عن احتقار العرب في الجاهلية للجنس الأسود وحكى قصة عنترة بن شداد العبسي وتعييرهم للونه، ونوه بالقول إن الكتب السماوية قبل الإسلام لم تغير شيئا من هذا الوضع البائس، وإنما بدأ التغيير بمجيء الإسلام ولذلك انصرف إلى الحديث عن أن “الإسلام أول دين رفع منزلة الزنوج” وتحدث فيه عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري عند معايرته لبلال ببشرته، كما أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألغى خصوصية الجنس بأمور منها: تعيينه لبلال مؤذنا له وداعيا جميع الأشراف إلى الصلاة، وتزويج النبي زينب بنت جحش التي تنتمي إلى أشراف مكة لزيد بن حارثة، وأمره بطاعة الأمير رغم سواد لونه، وتعيينه الأسود أميرا على الأبيض.”لقد كان لون البشرة في كل الحضارات السابقة يعد منقصة، جعل السود في قاع الهرم… وبالرغم من أن الإسلام جعل البشر يتنفسون بالعدالة السماوية بإزالة الغبن عنهم حين ساوت بين الأسود والأبيض، الأعجمي والعربي، وجعلت الأفضلية للتقوى والمعاملة والسلوك الاجتماعي، وعد التمييز بين البشر على أساس اللون جاهلية ينبغي التخلص منها” (السيد،2017، ص50).

ثم تحدث عن “أين الموطن الأصلي للزنوج” وطرح فيه تساؤلات منها:

– “هل كان سواد لون الزنوج من طبيعة الجو وأثره في الهواء كما قال ابن سينا وابن خلدون؟ فيكون هناك زنوج بيض وزنوج سود كما قال زيدان أم كان سواد لونهم من أثر دعوة نوح على ابنه كنعان كما ذكر أهل التوراة؟”

– والسؤال الثاني: “هل جعل الله سواد لونهم آية حسبما قاله القرآن (واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين)؟

– والسؤال الثالث: “هل كان موطن الزنوج الأصلي بآسيا في الأرخبيل الهندي أم في شرق أفريقيا بروديسيا أم في غرب أفريقيا كما شاهدهم الرحالة الأولون؟”

ويجيب عن السؤال الأول والثاني أن ما حققه القرآن كالقضاء والقدر وما ذكره ابن سينا كالسبب والعلة لا مانع من الجمع بين الأمرين، وفي سبيل الإجابة عن السؤال الثالث يورد أقوال الباحثين أمثال العقاد الذي جاء بقول أفلاطون أن الموطن الأول للزنوج هو “قارة مو”، وعبد الله حشيمة الذي يرى أن القارة الأولى هي “قارة ليمريا” وجرجي زيدان الذي يرى أن الزنوج نوعان: الزنوج الشرقيون، والزنوج الغربيون، ثم ينتقل بالحديث إلى “أفريقيا هي الموطن الأصلي للزنوج” ثم تحدث عن “جنوب النيجر في عهد ابن خلدون” و “عود على بدء في أول مدينة لبلاد يوربا” ثم انطلق بالحديث عن “الينبوع التطوري لقبائل يوربا” وأشار فيه أنه ليس من كتاب تاريخ أو كتاب أساطير يوربا من كتب أو نقل عن غيره أن أصل يوربا من القرد ثم تطور إلى الإنسان، كما أنه لا يوجد منهم من قال بأن أصل يوربا من الزنوج، وإنما كتاب التاريخ من آسيا وأوروبا وأمريكا هم الذين صنفوا أهل نيجيريا وغرب أفريقيا إلى الزنوج، ثم تحدث عن ” اليوربا الخاصلة وأناغو الشائبة أو اليوربا المتيوربة” وفيه تحدث عن بعض الأسامي التي تطلق على اليورباويين مثل “أناغو” و”عييو” و “أكو” وأشار إلى أن “أناغو” محرفة من النيغرو وأن بإمعان النظر إلى ما سبق الحديث عن هذه الكلمة فقبائل يوربا غير قبائل أناغو، كما وقف مع العشائر التي تفرعت من قبائل يوربا على اختلافها في اللهجة.

وأطلق شيخنا المؤلف الإلوري على الفصل الخامس “في نقد الروايات المكتوبة عن أصل يوربا”، فبدأ بــــ”نقد الروايات المكتوبة في أصل قبائل يوربا” وبين فيه أنه لا يوجد في متناول الأيدي مرجع لمعرفة تاريخ ما قبل التاريخ إلا مرجعان مكتوبان أولهما كتاب “أزهار الربا في أخبار بلاد يوربا” والثاني كتاب الأسقف النصراني سمويل جونسن فقد اعتمد الأخير على الأول مضيفا إليه الروايات الشفوية المتواترة على سنة كبراء بلاد يوربا مع إبداء رأيه الخاص ثم تحدث عن “أصل رواية سلطان بللو” ثم انطلق إلى “تعليقنا على كتاب أزهار الربا وإنفاق الميسور” ثم تحدث عن ” تاريخ بني كنعان” وفيه بين أن كنعان بن كوش بن حام له أحد عشر ولدا وفق ما ذكرت التوراة وقد سكنوا في الشام ومنهم العمالقة الذين انتشروا بالحجاز واليمن والشام كما ذكر أن الكنعانيين أخرجهم العمالقة من الشام فمر بهم ملك اليمن إلى فتح أفريقيا فجند منهم جنودا لفتوحاته في أفريقيا التي سميت باسمه “أفريقش” بعد أن فتحها، ثم انتقل إلى الحديث عن “ممالك بابل وفارس” و “ممالك العراق” وأشار إلى أنها تسمى أرض إيران قبل استعرابها، ثم انثنى إلى الحديث عن أن “بلاد اليمن هي الموطن الأصلي للعرب” ثم انتقل إلى الحديث عن “العرب العاربة هم الطبقة الثانية وهم بنو قحطان”, ثم عاد مجددا إلى “بقية الكلام على رواية سلطان بللو” وبين أن قول السلطان – بأن يوربا من بقايا كنعان طردهم يعرب بن قحطان من العراق إلى المغرب فسلكوا بين مصر والحبشة حتى وصلوا أرض يربا – كلام فيه معضلات ثلاث.

ثم انتقل إلى “نقد رواية سمويل جونسن” كما خصص حديثا عن “القسم الثاني من رواية جونسن” وتحدث عن “منشأ الغلط من سمويل جونسن وأساتذته” واستعرض فيه المزاعم التي طرحها المؤرخون السابقون أثناء محاولتهم لتصحيح أسطورة أصل الإنسان عند يوربا، ثم انتقل إلى لحديث عن ” قصة إبراهيم ونمروذ كما في القرآن الكريم ” ثم تحدث عن ” قصة المصحف المعبود في مدينة إليفي” واستعرض فيه قصة أوردها المستشرق “توماس أرنولد” في ثنايا حديثه عن الإسلام في مملكة يوربا ومفاد هذه القصة أن إبراهيم أو محمدا أرسل شعيبا وراء ابن نمروذ، وأن أهل إليفي قتلوه وأخذوا منه مصحفه وانتهى المؤلف إلى عدم صحة هذه القصة، وأن العقل لا يستسيغها.

وقد انتقل إلى الفصل السادس بعنوان “خلاصة القول الصريح بعد الجولان الطويل الفسيح أن أصل قبائل يوربا من العرب البائدة والعرب العاربة”، ثم انثنى إلى الحديث عن “اتصال المصريين بالزنوج قبل غيرهم” وتحدّث عن أن “أول هجرات العرب من اليمن أو الحجاز إلى أفريقيا” و “هجرة العمالقة العرب وبني كنعان من آسيا إلى أفريقيا”، ثم تحدث عن “هجرة العرب الثانية” ثم “هجرة العرب الثالثة إلى أفريقيا العرب المستعجمة”، ثم انطلق إلى الحديث عن أن “الجار يعرف بالجار” وبين فيه العلاقة بين قبائل يوربا والقبائل الأخرى مثل النوبة وقبائل البربر والوناغرة وقبائل هوسا وقبائل فلان.

هذا، وانتقل المؤلف إلى الفصل السابع الذي أطلق عليه “دلائل الأنساب والأجناس”؛ فذكر ما يتميز به الناس في مشارق الأرض ومغاربها من أخلاق وصور ولغات ثم تحدث عن معرفة الانتساب، وكيف كان العرب يستعينون بعلم القيافة بنوعيها: ( قيافة الأثر – وقيافة البشر) وأشار إلى أنه لا توجد القيافة بهذين النوعين عند اليوربا لكنه هناك ما يقرب إلى ذلك عند كهانهم، ثم انتقل إلى موضوع “الاستدلال بالأنساب عند العرب واليوربا” وتحدث عن ” التشابه والتقارب بين عادات العرب وتقاليد اليوربا” وبين فيه مجموعة من العادات التي تشترك فيها العرب مع اليوربا مثل مكارم الأخلاق، والتذمم للجار وإقراء الضيف إلى حد أن قبائل يوربا في إقراء الضيف بالدرجة الأولى بين قبائل الزنوج ثم انتقل إلى “عقائد قبائل يوربا وديانتهم وثقافتهم المتقاربة من عقائد العرب” وتحدث عن “الثقافة والحضارة والحكومة” وذكر معارف يوربا وحرفهم مثل الزراعة والحياكة والخياطة والنجارة، وعن المدارس عندهم حيث يقوم بالتعليم فيها رؤساء الأسرة الواحدة، ويجتمع شبان الأسرة وشباتها في الليالي القمراء فيحدثهم كبيرهم ما يؤدبهم به من القصص والحكايات، وكيف كانوا يسبرون عقول أولادهم بالألغاز التي يطالبهم بحلها، وذكر ما لملوكهم من الأبواق والطبول والمزامير وغيرها، والألعاب الرياضية عند اليوريا مثل الملاكمة والمصارعة، وعن نظام الحكومة عندهم قديما الذي يتكون من القضاة وهم الملوك والأقيال والكهنة ورؤساء القبائل والشيوخ المعمرين، وكيف أن الاستيلاء على الحكم قائم على الوراثة، وأن أعظم ملوك يوربا هو الملك “ألافن” (Alaafin)، ثم ذكر بعض أسماء المناصب مثل “بالي” (Baale) عمدة القرية و “بلوغن” (Balogun) قائد الجيش، وأشار إلى أن حالهم في ذلك كله كحال العرب في اليمن من حيث العظمة، وحال العرب في الحيرة والشام من حيث تعدد الملوك والأمراء والأقيال.

ثم انتقل إلى الحديث عن أن “من عادات العرب عند اليوربا استجارة المجير” و “من عادات العرب نكاح المقت”, كما تحدث بالتفصيل عن “أسواق العرب وأسواق يوربا”، ثم تطرق إلى الحديث عن “وحدة اللغة وتقاربها بين الجنسين من أجناس البشر” وأورد “مائة وخمسون كلمة عربية في لغة يوربا” وفيه ذكر الشيخ المؤلف إحصاءاته للكلمات العربية في لغة يوربا على سبيل المثال لا الحصر، وذكر أن من أراد أن يتتبع كيف ذابت اللغة العربية في اللغة اليورباوية عليه أن يتكلف مؤونة البحث عن ذلك في رحلة برية من شمال نيجيريا إلى أرض باغرمي وأرض واداي وأرض دارفور حتى السودان العربي إلى حدود بلاد النوبة في عطبرة ووادي حلفا ودنغله فإنه يلتقط منها كلمات عربية محرفة كما كانت عند يوربا فإنهم يقولون (أَلْمِي) كما تقول اليوربا (أومِي Omi) إذا أرادوا الماء، ويقولون (الناس اَلْجَو) كما تقول اليوربا (اَلَيْجو Alejo), وغير ذلك ثم تحدث عن “التعبير اللغوي” وناقش فيه طبيعة التعبير اللغوي، وهل اللغة توقيفية وإلهام أم تواضع واصطلاح كما تحدث عن اختلاط لغة اليوربا بعدة لغات وغير ذلك. وانتقل المؤلف إلى الحديث عن “بين كتابة يوربا بالحروف العربية واللاتينية”، وبدأ فيه بالحديث عن نشأة الخط ثم تطرق إلى بداية الكتابة عند كل أمة خاصة عند العرب، ثم تطرق إلى أن المبشرين والمستعمرين عندما جاؤوا إلى نيجيريا أرادوا ترجمة الإنجيل إلى لغة يوربا فاضطروا إلى إيجاد حروف من اللاتينية بدل الحروف العربية والعبرانية والفارسية (والأردية) لتكميل ما في لغة يوربا من الحروف التي لا توجد ويتزعمهم “صموئيل أجاي كراوثر” (Samuel Ajayi Crowther).

وقد وصل المؤلف الإلوري إلى خاتمة البحث، وخلاصته تضمنت مجموعة من الآراء القيمة التي توصل إليها مثل: تحويل أسطورة يوربا بأنهم أبناء “أودودوا” (Oduduwa) بن نمروذ بن كنعان إلى حقائق التاريخ وهي أنهم من قبيلة (هدندوه Hadendoa)، وتحويل أسطورة البلد المسمى “إليفي” بمعنى متسع الأرض إلى “إلي إيفي” أي بلد المحبة، وتحويل هجرة قبائل يوربا في الشرق المجهول إلى هجرتهم من بلاد العرب في آسيا إلى أفريقيا شمالا وغربا حتى وصلوا هذه البلاد وغير ذلك.

ثم استعرض فيه المؤلف جداول للكلمات العربية اليورباوية على حد تعبيره، وكتابة لغة يوربا بالحروف العربية والحروف اللاتينية، وقد وزع هذه الأمثلة على الأبواب حسب نوعها فمنها: “باب ما تحرفت لام تعريفه بسقوط حرف أو حرفين وسطا أو طرفا” مثل “عولوهن” (Olohun) في اليورباوية مقابل “الله” في العربية و “أَوْجَوْ” (Ọjọ́) في اليوربا مقابل “اليوم” في العربية، و”أوري” (Oore) في اليورباوية مقابل “الخير” في العربية، و “عورون” (Ọrùn) في اليورباوية مقابل “الأخرى” في العربية، ثم انتقل إلى “باب ما سقطت لام تعريفه مع سقوط حرف وسطا أو آخرا” مثل “أرو” (Arọ) في اليورباوية مقابل “الأعرج” و”إينا” (Ina) في اليورباوية مقابل “النار” في العربية، و “عرا” في اليورباوية مقابل “العورة” في العربية، و”أما” في اليورباوية مقابل “الحمأ” في العربية، و”فاري” مقابل “الفخر” في العربية، و”أبيري” (Abẹ́rẹ́) في اليورباوية مقابل “الإبرة” في العربية، و”أجلو” (Ajalu) في اليورباوية مقابل “أجل” في العربية، و “كي كي” في اليورباوية مقابل “قهقه” في العربية.

وكان عدد الأمثلة التي استعرضها المؤلف العلامة البحاثة مئة وأربعة وأربعين مثالا جمع في عرضها بين كتابتها بالعربية وكتابة الكلمات اليورباوية بالحروف العربية واللاتينية واليورباوية.

ملاحظات في الكتاب

إن القيمة العلمية التي يتمتع بها هذا الكتاب هائلة جدا، وذلك لما يحس فيه القارئ من حضور شخصية باحثة واضحة تتسم بالاستقلالية في طرح الأفكار، فيصادف القارئ هنا العلامة الشيخ آدم عبد الله الإلوري مؤرخا أفريقيّا إسلاميا، حيث حاول الشيخ قدر الإمكان توظيف المصادر الدينية في بحثه والاحتكام إليها في إثبات أفكاره عن أصل الإنسان جملة وبيان المهد الأول للإنسان، كما حاول عن طريق الاستقراء والاستقصاء إثبات قناعاته بأن قبائل يوربا امتداد من العرب.

ورغم بعض المواقف التي ترى أن العلامة الإلوري في كتابه هذا مال كثيرا إلى الأبعاد الثقافية العربية والإسلامية في التحليلات والتوجهات المتعلقة بأصل قبائل اليوربا وهجراتهم، فقد استطاع المؤلف تحقيق الأهداف التي ذكرها في المقدمة، وأجاب عن جميع التساؤلات المطروحة إجابة فائضة تنم عن عقل مركّز وحاضر وواعٍ، ويضاف إلى ذلك أن لغته تتسم بالوضوح والبساطة والروح العلمية الأصيلة حيث تجردت عن اللغة الانزياحية التي قد تلهي القارئ وتشغله عن التركيز أثناء القراءة. والكتاب من جانب التماسك يتمتع بالوحدة العضوية حيث يعيدنا المؤلف أحيانا إلى الفصول السابقة، كما يحيلنا أحيانا إلى موضوعات سيناقشها في فصول قادمة.

ولعل مما يزيد الكتاب قيمة لو عُدّل تقسيمه على شكل المباحث بدل الفصول، بحيث يلاحظ القارئ أن الموضوعات التي تناولها الشيخ -رحمه الله- تحت كل فصل كانت طريقته في تناولها بشكل مركز جدا وتجنب فيه عن الحشو مما جعل الموضوعات مختصرة، فلا يمكن –منهجيا- إطلاق الفصول عليها لقصرها ولعدم وجود مباحث تحتها فيكون الكتاب بهذا يتضمن مباحث تحتها مطالب.

ومما يراه القارئ أيضا عدم استخدام المؤلف علامتي التنصيص عند نقل كلام من كُتّاب آخرين، مع الاحتفاظ للشيخ رحمه الله إشارته إلى صاحب الكلام، وذلك لما يتمتع به من أمانة علمية. ومع ذلك يُستحسن من ناحية المنهجية العلمية وضع علامتي التنصيص للكلام المنقول حرفيا من كتاب آخر، وخاصة لما للكتاب من أهمية بين الباحثين والشباب داخل نيجيريا وخارجها. وقد يكون هذا موجودا في طبعة أخرى من الكتاب والتي لم يحصل عليها بَعْدُ كاتب هذه السطور.

ومما يراه القارئ عدم وضع ثبت المصادر والمراجع في نهاية الكتاب، ولعل السبب في ذلك يعود إلى وضع البحث العلمي في بلادنا حينذاك، بحيث ما زالت الكتب المطبوعة قليلة ونادرة، والمعلومات في هذه الكتب لا تثبت بشكل يعين الباحث على الإشارة إليها أثناء الاستعانة بها أو لمواصلة البحث فيها. كما يجب التنويه بأن العناوين التي تضمنتها صفحات الكتاب كشافة يلمح فيها تلك العبقرية الإلورية الخارقة بحيث يفهم القارئ موقف الشيخ من خلال العناوين قبل قراءة ما تحتها.

وثمة أخطاء لا شك أنها مطبعية، والغرض من سرد بعض مواضع هذه الأخطاء هو تحاشي تكرارها في طبعات الكتاب التي ستصدر في السنوات القادمة أو ربما تم العمل عليها في الطبعات التي لم يحصل عليها كاتب هذه السطور، منها (بتقديم قصائدهم إلى وعظماءهم ص7)؛ فالهمزة في “عظماء” يجب أن توضع على النبرة فيقال (عظمائهم)، وقد تكرر مثل هذه الظاهرة في أكثر من موضع مثل (لاستبقاءها ص35، من آباءهم ص38، من أبناءهم ص74، من أيام أبيهم عاد وأبناءه ص92، بأحياء أسماءهم ص117، في أنحاءها ص123، و (ما هي علاقة قبائل اليوربا مع غيرهما ص12) فالخطأ هنا في جعل الضمير العائد إلى “قبائل يوربا” ضمير الاثنين والقاعدة النحوية تقتضي أن يكون الضمير في هذا السياق مفردا أو جمعا لا غير. و (كتب الناس عن تاريهم منذ آلاف السنين ص12) سقط حرف الخاء من كلمة “تاريخهم”. و (كتب في أوائل الستينات ص25) فالأفضل أن يقال “الستينيات” لأن الستينات جمع الستين وعادة ما يفضل استخدام الستينيات للإشارة إلى فترة زمنية محددة. و(الذي قرر إن آدم ص27 ) يجب فتح همزة “إن” في هذا الموضع لإمكان المصدر أن يحل محلها.

ويجدر بالإشارة أن هذا الخطأ تكرر في مواضع متعددة مثل (حكموا إن النشوء ص53، وإنما ثبت إن الله ص58، ويزعم الكاتب…إن ص78، لم يذكر التاريخ إن العرب ص87 ويزعمون إنهم ص77، وسجل التاريخ إن له ص91، ويزعم جونسن إن الرواة ص98 علموا إن ص99، فبما إني من أبناء يوربا ص109، ما زعموا إن قائدهم ص120، ثبت إن الشيء بالشيء ص121، أتخيل إنه يحتمل ص122، زعموا إنهم ص، 122، إعلم أن ص126 و (فأصنع- وأجعل ص 35) فالفعلان فعلا أمر وهما ثلاثي فالصحيح أن يقال (فاصنع- واجعل) مواضع أضيفت إليها الهمزة خطأ من الأفعال والأسماء مثل : (فأهتم العلماء ص 103) يقصد “فاهتم العلماء” و (إعلم إن ص 126) يقصد “اعلم” و (لا سبيل إلى الإهتداء إليه ص148) يقصد “الاهتداء” و (أعدة أصول ص126) يريد “عدة أصول” وهنالك مواضع سقطت فيها الهمزة منها (على السنة كبراء بلاد يوربا ص81) يريد “على ألسنة كبراء بلاد يوربا” و(فاسلموا ثم ارتدوا ص114) يقصد “فأسلموا” و (فاسلم ثم ارتد ص126) يقصد “فأسلم” (والحق الابن ص132) يقصد “وألحق الابن” ومواضع سقطت فيها الألف مثل (وإنزلهم بهذا المكان ص93) يقصد ” وإنزالهم” و (ويقول بن خلدون ص92) يقصد “ابن خلدون” وهنالك مواضع أضيفت إلى المضاف فيها الألف واللام مثل: (بعد الاختلاط العرب بالعجم ص150) يريد “بعد اختلاط العرب بالعجم” وهناك مواضع تكرر فيها حرف أكثر من مرة مثل (وإإنه كان قبل آدم ص54) و (إإن الأستاذ ص58).

وأخيرا يجب التكرار بأن السبب وراء هذه الأخطاء قد يعود إلى الطبعة الموجودة في متناول يدي المُرَاجع -كاتب هذه السطور-، حيث قد تكون صدرت طبعة جديدة منقحة مع العلم أن هذه الأخطاء لا تنقص من قيمة الكتاب وأهمية موضوعاته.

ـــــــــــــ

مراجع إضافية

– الإلوري، آدم عبد الله.(2013). نسيم الصبا في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا(ط1). مكتبة وهبة، القاهرة.

– محمد خير رمضان يوسف (1422 هـ). المستدرك على تتمة الأعلام (ط. الأولى). بيروت: دار ابن حزم. ص. 121.

– مهدي ساتي (2004). الداعية الشيخ الألوري. دراسات دعوية. الخرطوم: جامعة إفريقيا العالمية.ع8, ص 174-200. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019 عبر الرابطhttps://shorturl.at/diwDY (اطلع عليه بتاريخ رجب 1440هـ).

– محمد، فاطمة محمد قطب (2020). الشيخ آدم عبدالله الألوري: دراسة في جهوده وإبداعه. مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط, جامعة الأزهر – كلية اللغة العربية بأسيوط, ع39, ج2, 1858 – 1937.

– السيد، عبد الرؤوف بابكر. (2017). فاعلية الأدب الأفريقي (ط1). أفاتر للطباعة والنشر، (د.م).